今回は、「何もしないほうが得な日本 社会に広がる「消極的利己主義」の構造」(2022年)を読みました。

本書では、会社、役所、学校、PTA、町内会、一般社会で日本人が「何もしないほうが得」という病に冒されている現状をそれぞれ説明し、では、どうすべきか?ということについて論じています。本書を読みながらうなずきっぱなしだったのですが、今回は特に、会社についてまとめてみたいと思います。

職場の新人についての以下の記述が、私の積年の思いを言語化していましたのでご紹介します。

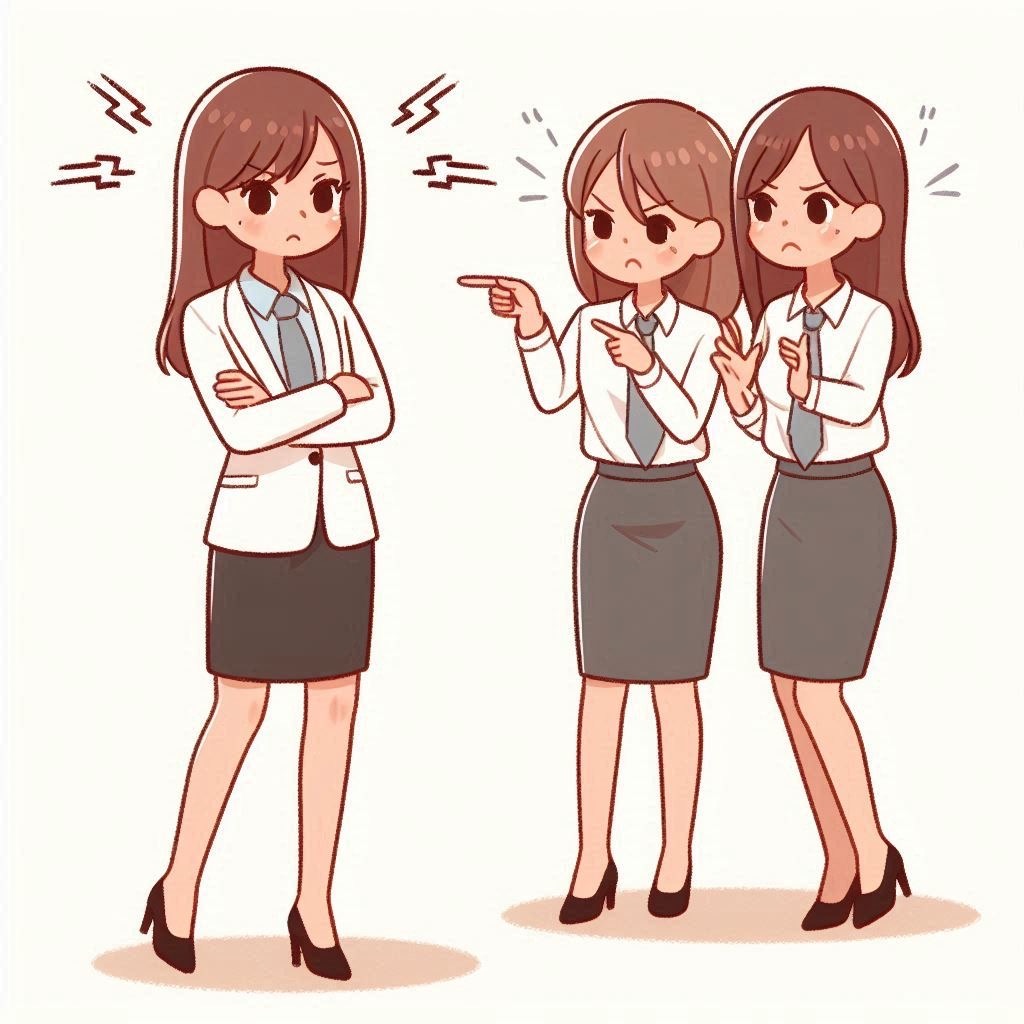

新人が職場に入ってくる。最初はやる気満々、張り切って仕事をする。ところが周囲の先輩たちにやる気がないと、自分がいくらがんばっても仕事ははかどらない。それどころか、自分ががんばっているぶん、先輩たちが楽をしている。その姿を目にすると、自分だけがんばるのがばからしくなる。そして、だんだんと活気のない職場になじんでいくのである。

本当、コレですよね!歯科医院でも、活気のない職場を盛り上げようと、院長先生がやる気のある新人歯科衛生士を採用⇨活気を失いなじんでいくor辞めていくという構図が目に映るようです。

本書の著者らが行った調査でも、企業の人事担当者に対して「社員にチャレンジしてほしいか?」と聞くと、全体の85.2%が「そう思う」「どちらかといえば、そう思う」と回答しているのに対し、社員に対して「失敗のリスクを冒してまでチャレンジしない方が得か?」と聞くと、65.5%、全体のほぼ2/3が「そう思う」「どちらかといえば、そう思う」と回答したそうです。

この差は日本企業特有の組織風土にあると著者さんは説明します。日本人は職場で本音を口にしないし、態度にも出さないところがあるということでした。

2007年にリクナビNEXTが行った調査によると、本音の退職理由は上司や同僚などとの人間関係や労働条件に関する不満が多いのに対し、表面上はキャリアアップや仕事内容など前向きな理由をあげていることが明らかになっています。日本人は中国人とは違って、上司や人事部に「やる気」のあるところをアピールしたいという気持ちがあるのだそうです。米ギャラップ社の従業員のエンゲージメント調査(2022年)で、日本人は125カ国中最低だったにも関わらずです。これは、ミーティングにおける「ワイヤガ」やブレインストーミングでの積極的な発言などにも現れます。

日本では昇給や昇進・昇格、人事異動、転勤は原則として人事評価にかかっています。さらに、個々人の仕事の分担や責任範囲が明確ではないため、成果の客観的評価が難しく、態度や意欲などで評価せざるを得ない面があります。つまり、チャレンジして大きな成果を求めるよりも、無難に高評価を稼ぐ方が総合的に高く評価されるため、挑戦しない方が「得」ということになる訳です。

やる気を引き出すため、成果主義人事を取り入れた例もありますが、「目標管理」にも「挑戦しないほうが得」という面があります。目標管理では目標の達成度で評価されるため、目標を低めに設定しておいて100%達成しようとします。

また、人事評価を加点主義に切り替える会社も増えていますが、それでも社員は挑戦を渋ります。それは、日本人特有の濃密な人間関係における「周りとの調和」の重視にあります。簡単に言うと、チャレンジする人というのは、周りとの調和を乱し、上司にも同僚にも迷惑がられてしまうということです。特に女性では嫉妬やねたみの感情とも結びつきます。

さらに、終身雇用というのは、社員にとっては定年までの雇用が保証されているので、あえてチャレンジしようという意欲が起きません。企業の側も、社員に対し長期にわたって安定した処遇を保証しなければならない以上、大きな業績をあげた社員がいたとしても、提供できるインセンティブ(報酬)には限界があります。

多くのビジネス書で「心理的安全性」が社員のやる気創出につながると書かれていますが、実は、日本ではあまり上手くいきません。著者さんは、終身雇用と年功制を廃止し、失敗しても再挑戦できるシステムがなければ社員を挑戦に駆り立てることはできないと述べます。

①防波堤をつくる_個人の分化

これは、まず挑戦しても自分の利益が脅かされない仕組みを作るということです。ジョブ型雇用による仕事や活動の分化、オフィスを一人ずつ仕切るといった物理的な分化、雇用システムを変えるキャリアの分化、一人ひとりの仕事内容や成果を組織内外に「見える化」する認知的な分化の4つの分化が提案されています。

②新しい橋を架ける_複数の選択肢

既存の精度の枠外に別の選択肢を作るということです。会社でいうと、副業の自由などがこれに当たります。

③人々を誘導する_インセンティブ

報酬を使うことで人々の行動を効果的に誘導することができます。育児休業を取ったリ、時短勤務を選択する人が出ると、メンバーにシワ寄せが行き不満が生まれますが、カバーしたメンバーに手当絵を支給するとか特別休暇を与えるといった使い方もあります。

④先導役を入れる_ダイバーシティ

日本の組織は閉鎖的・同質的で個人が未分化であったことが「何もしないほうが得」を生んでいました。つまり、人材が多様化すれば「するほうが得」へシフトしやすくなるということです。意図的に一定割合以上の異質なメンバーを入れる戦略が有効だということでした。

イノベーションが必要、挑戦して欲しいといくら言っても、社員は自分の利己のために「何もしない」という構造がとてもよく分かりました。

また、PTAや町内会で起こる『金魚すくいの法則』:組織への囲い込みをやめ、強制色をなくしたところ、積極的に参加する人が増えたというのも、身近でも聞いたことのある現象でしたし、役所の体質についてもよく分析してあるなぁと思いました。

やっぱりビジネス書は翻訳本も良いですが、日本人研究者が書いた日本についての本を読むのは良いですね〜すごく勉強になりました。